Interne Unternehmenskommunikation ist dann erfolgreich, wenn die richtigen Informationen zur passenden Zeit bei den richtigen Personen ankommen und Entscheidungen nachvollziehbar werden. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie eine klare Struktur aus Zielgruppen, Nachrichtentypen und Kanälen Ordnung schafft und wie das Intranet als Quelle und die Mitarbeiter-App als Verteiler zusammenspielen. Die 10 Best Practices zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Redaktionsprozesse vereinfachen, Inhalte für mobile Nutzung und Barrierefreiheit aufbereiten, Personalisierung sinnvoll einsetzen und mit wenigen Kennzahlen Wirkung sichtbar machen.

Was versteht man unter interne Unternehmenskommunikation?

Interne Unternehmenskommunikation ist der planbare Prozess, mit dem wichtige Informationen zuverlässig bei allen Mitarbeitenden ankommen und Rückfragen schnell geklärt werden. Sie verbindet Strategie, Inhalte und klare Zuständigkeiten zu einem System, das Orientierung, Effizienz, Sicherheit und Beteiligung ermöglicht. So lässt sich interne Unternehmenskommunikation verbessern und nachvollziehbar steuern.

Ziele und Nutzen

- Ausrichtung schaffen: Strategie, Prioritäten und Entscheidung verständlich machen

- Arbeit erleichtern: Weniger Nachfragen, weniger Doppelarbeit, klare Verantwortlichkeiten

- Beteiligung fördern: Fragen sichtbar beantworten, Ideen aufnehmen, Erfolge teilen

- Sicherheit erhöhen: Verlässliche, dokumentierte Informationen für Alltag und Ausnahmesituationen

Interne Kommunikation verständlich erklärt. Mit Zielen, passenden Kanälen und Tools. Praxisnah mit KPIs, Checkliste und Kunden-Beispiel.

Die 10 Best Practices

Best Practice 1: Zielgruppen wirklich verstehen

Wer alle gleich anspricht, erreicht am Ende die wenigsten. Der erste Schritt zu besserer interner Unternehmenskommunikation ist ein konkretes Bild Ihrer Mitarbeitenden: Wer braucht welche Information, wann, über welchen Kanal und in welcher Tiefe?

Definieren Sie dafür drei bis fünf typische Profile Ihrer Belegschaft. Halten Sie pro Profil fest, welche Inhalte relevant sind, zu welchen Zeiten gelesen wird und über welchen Kanal die Information am besten ankommt. Diese Klarheit senkt Nachfragen, verhindert Doppelarbeit und erhöht die Wirkung.

So gelingt es in vier einfachen Schritte

Grundlagen sammeln

Rollen, Standorte, Schichten, Sprachen und Zugang zu Geräten erfassen. Ergänzend Zahlen aus Intranet, Mitarbeiter-App und E-Mail auswerten. Wichtig sind zum Beispiel gesuchte Themen, gelesene Beiträge und typische Lesezeiten.

Profil skizzieren

Kurzgespräche mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen führen. Fragen Sie, welche Informationen den Arbeitstag wirklich erleichtern, wann gelesen wird und welches Format hilft. Pro Profil eine Seite mit Bedarf, Formatvorlieben und guten Zeiten erstellen.

Regeln ableiten

Je Profil festlegen, welchen Nachricht in welchen Kanal gehört und wie sie aufgebaut ist. Zeitkritisches kurz und präzise in die App, dauerhaft und ausführlich ins Intranet, Hinweis per E-Mail mit Link zur Quelle.

Kennzeichnen und anwenden

Im Redaktionssystem Pflichtfelder einführen. Zielgruppe, Profil, Standort, Sprache, Thema und Gültigkeit angeben. So landen Inhalte zuverlässig bei den richtigen Gruppen.

Beispiele für drei Personas

Schichtführung in der Produktion

Benötigt Informationen zu Sicherheitsmeldungen, Übergaben und kurze Betriebsinfos. Liest kurz vor Schichtbeginn auf dem Smartphone. Geeignet sind klare Überschriften, ein Satz mit der Kernaussage, Mehrsprachigkeit und eine Bestätigung.

Vertrieb im Außendienst

Hier sind Informationen wichtig wie Produktneuigkeiten, Preise, Wettbewerb und Material für Kundentermine. Liest unterwegs in kurzen Pausen. Wirksam sind Kurzvideos mit Untertiteln, Stichpunkte und ein Link zur Detailseite im Intranet.

Entwicklung im Homeoffice

Braucht Entscheidungen, technische Leitlinien und Release Notizen. Liest gezielt und nimmt sich Zeit für Tiefe. Geeignet sind strukturierte Artikel im Intranet mit Zusammenfassung und sichtbarer Ansprechperson.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Ein Kanal für alles

- Problem: Wichtige Hinweise gehen in der Masse unter

- Besser: Nachrichtentypen festlegen und pro Typ einen Hauptkanal bestimmen. Kurz und zeitkritisch in die App, dauerhaft ins Intranet, E-Mail als Hinweis mit Link.

Niemand fühlt sich verantwortlich

- Problem: Profile veralten, Regeln versanden

- Besser: Für jedes Profil eine verantwortliche Person benennen. Aufgaben sind Aktualisierung zweimal pro Jahr, Sammeln von Rückmeldungen und kurze Berichte ins Team.

Zu viele Gruppen auf einmal

- Problem: Pflege wird unübersichtlich, Regeln werden ignoriert

- Besser: Mit drei Gruppen starten, Wirkung messen und nur bei klarem Nutzen erweitern.

Falsches Timing

- Problem: Doppelungen, widersprüchliche Fassungen

- Besser: Eine Quelle der Wahrheit definieren, alle Hinweise verlinken auf diese Seite, automatische Ablage einrichten.

Best Practice 2: Kanalarchitektur festlegen

Viele Probleme in der internen Unternehmenskommunikation entstehen, weil unklar ist, welcher Kanal wofür gedacht ist. Mal steht die komplette Nachricht in der E-Mail, mal im Intranet, mal in der Mitarbeiter-App. Das verwirrt, kostet Zeit und schwächt die Wirkung. Eine klare Kanalarchitektur schafft Abhilfe: Jede Nachricht hat einen Hauptkanal, einen Hinweiskanal und wenn nötig, einen Notfallweg. So werden Inhalte zuverlässig gefunden und Doppelarbeit geht zurück.

Legen Sie dafür eine einfache, verbindliche Ordnung fest: Welche Nachrichtentypen gibt es, welcher Kanal ist pro Typ der Hauptweg, in welcher Form wird veröffentlicht und wie verlinken Sie konsequent auf die zentrale Quelle. Ziel ist eine eindeutige Quelle je Thema, kurze Hinweise in Begleitkanälen und ein klar definierter Weg für dringende Meldungen.

Interne Kommunikationskanäle im Vergleich: Analysieren Sie Vor- und Nachteile, um die besten Lösungen für Ihr Unternehmen zu finden.

Die Suche endet hier: Entdecken Sie die Top Mitarbeiter-App für Ihr Unternehmen aus unserem Vergleich von bekannten Anbietern!

So gelingt es in vier einfachen Schritte

Bestandsaufnahme machen

Welche Kanäle nutzen Sie momentan. Intranet, Mitarbeiter App, E-Mail, Chat, Bildschirme vor Ort, Aushänge. Welche Nachrichten laufen darüber. Wie oft, für wen, mit welchem Erfolg. Sammeln Sie Beispiele für gelungene und missglückte Beiträge.

Nachrichtentypen festlegen

Benennen Sie 8 bis 12 wiederkehrende Typen, zum Beispiel Sicherheitsmeldung, Systemstörung, Richtlinienänderung, Quartalsupdate, Projektfortschritt, Onboarding-Info, Erfolgsgeschichte, Terminankündigung, Wissensartikel, Standortmeldung. Halten Sie kurze Definitionen fest, damit alle das Gleiche meinen.

Zuordnung pro Nachrichtentyp entscheiden

Legen Sie je Type fest: Hauptkanal, Hinweiskanal, gegebenenfalls Notfallkanal. Notieren Sie die Form der Nachricht, die gewünschte Länge, die Sprache und den Link zur Quelle. Entscheiden Sie bewusst, wann die Mitarbeiter App führt und wann das Intranet die zentrale Quelle ist.

Spielregeln je Kanal beschreiben

Für das Intranet gelten zum Beispiel klare Struktur, sprechende Überschriften, Sprungmarken, feste Ansprechperson und dauerhafte Links. Bei einer Mitarbeiter App kurze Texte, verständliche Betreffzeilen, ein klarer nächster Schritt und wenn sinnvoll, eine Lesebestätigung. Für E-Mail gilt: so kurz wie möglich, immer mit Link auf die Quelle, keine Anhänge, wenn es vermeidbar ist. Und bei Bildschirme vor Ort nur die Kernaussage und ein Verweis per Kurzlink oder QR-Code.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Alles überall veröffentlichen

- Problem: Unübersichtlichkeit, widersprüchliche Fassungen

- Besser: Eine zentrale Quelle je Thema festlegen. Begleitkanäle verlinken immer auf diese Seite

Unklare Dringlichkeit

- Problem: Mitarbeitende wissen nicht, was sofort wichtig ist

- Besser: Dringende Meldungen klar kennzeichnen, zum Beispiel durch Betreff und Farbcode und einen Notfallweg, definieren

Wichtige Hinweise erreichen Produktion und Logistik zu spät

- Problem: Pflege wird unübersichtlich, Regeln werden ignoriert

- Besser: Mitarbeiter App mit Benachrichtigungen und Bildschirme vor Ort fest einplanen.

Best Practice 3: Redaktionsplanung und klare Freigaben

Viele Reibungen entstehen, weil Themen ohne Plan starten, Freigaben zu spät kommen oder Zuständigkeiten unklar sind. Eine schlanke Redaktionsplanung mit klaren Rollen und festem Prüfweg macht interne Unternehmenskommunikation verlässlich, schneller und einheitlich.

Bündeln Sie alle Themen in einem sichtbaren Plan, benennen Sie je Beitrag eine verantwortliche Person, definieren Sie einen einfachen Freigabepfad und arbeiten Sie mit wiederkehrenden Vorlagen. So entsteht ein nachvollziehbarer Ablauf von der Idee bis zur Veröffentlichung mit klaren Fristen und Entscheidungen. Auf diese Weise lässt sich die interne Unternehmenskommunikation dauerhaft steuern und kontinuierlich verbessern.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Themenquellen ordnen

Sammeln Sie Eingaben aus Führung, Bereichen, Projekten und Standorten an einem Ort. Arbeiten Sie mir Kategorien wie Pflichtinformation, Hinweis, Wissensartikel, Kultur. Priorisieren Sie nach Wirkung, Zielgruppe und Dringlichkeit.

Redaktionsplan aufsetzen

Nutzen Sie eine einfache Tabelle oder ein Board mit den Spalten Idee, in Arbeit, in Freigabe, bereit, veröffentlicht, archiviert. Pflichtfelder je Beitrag sind Zielgruppe, Nachrichtentyp, Kanal, verantwortliche Person, gewünschtes Veröffentlichungsdatum, Gültigkeit, Sprache, Link zur Quelle.

Rollen klar benennen

Legen Sie für jeden Beitrag genau eine verantwortliche Person fest und definieren Sie die Rollen eindeutig. Rollen dürfen zusammenfallen, die Verantwortung bleibt trotzdem klar. Für jede Rolle eine Vertretung benennen und im Redaktionsplan sichtbar machen.

- Auftraggebende Person: Gibt Ziel und Zielgruppe vor liefert Hintergrund

- Autorin oder Autor: Erstellt den Text, aktualisiert bei Änderungen

- Fachlich prüfende Person: Überprüft Inhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit

- Rechtlich prüfende Person: Wird nur bei sensiblen Themen eingebunden und prüft Risiken

- Veröffentlichende Person: Stellt den Beitrag live und kontrolliert die Darstellung auf allen Geräten

- Ansprechperson: Steht unter dem Beitrag mit Kontaktweg und beantwortet Rückfragen

Freigabepfad und Zeiten festlegen

Schreiben Sie einen festen Ablauf mit klaren Fristen in den Redaktionsplan und halten Sie sich konsequent daran. Ein wiederkehrender Rhythmus, zum Beispiel wöchentliche Sprints mit fester Veröffentlichungszeit, gibt allen Beteiligten Planungssicherheit.

Regel dazu:

- Welche Inhalte brauchen eine rechtliche Prüfung: Z. B. Beiträge mit personenbezogenen Daten, finanziellen Angaben oder Sicherheitsthemen

- Was passiert bei Verzögerung: Vertretung übernimmt; wenn das nicht möglich ist, entscheidet die verantwortliche Person über Verschiebung oder Kurzfassung.

- Wie wird dokumentiert: Jede Freigabe mit Datum und Name im Redaktionsplan vermerken.

- Wie werden Zeitfenster gewählt: An den Lesezeiten der Zielgruppe orientieren und diese regelmäßig überprüfen.

Vorlagen und Standards nutzen

Arbeiten Sie mit geprüften Textbausteinen und klaren Regeln für Länge, Sprache, Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit. Pflicht sind kurze Zusammenfassung, nächste Aktion, Ansprechperson und Link zur Quelle. So bleibt die Qualität stabil, auch wenn mehrere Personen schreiben.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Zu viele Freigabestufen

- Problem: Inhalte bleiben stecken

- Besser: Nur die wirklich nötigen Prüfungen einplanen und sie an Kriterien knüpfen, zum Beispiel rechtliche Prüfung bei sensiblen Themen

Unklare Zuständigkeit

- Problem: Niemand fühlt sich verantwortlich

- Besser: Pro Beitrag genau eine verantwortliche Person benennen und eine Vertretung festlegen

E-Mail Ketten statt zentraler Plan

- Problem: Versionen gehen verloren, Fristen sind unklar

- Besser: Alle Absprachen im Redaktionsplan dokumentieren und nur auf diesen verweisen

Best Practice 4: Leadership-Kommunikation systematisch aufsetzen

Wirksame interne Kommunikation beginnt sichtbar an der Spitze. Sprechen Führungskräfte regelmäßig, klar und im Dialog, wächst Vertrauen. Informationen werden schneller verstanden und Entscheidungen werden nachvollziehbar. Damit die Wirkung nicht von einzelnen Personen oder deren Tagesform abhängt, braucht es einen einfachen, verlässlichen Rahmen.

Legen Sie dafür einen wiederholbaren Ablauf für Botschaften von Geschäftsführung und Bereichsleitungen fest: feste Termine, passende Formate, eindeutige Rollen, ein kurzer Prüfweg, barrierefreie Aufbereitung sowie echte Möglichkeiten für Rückfragen. Ziel ist Verlässlichkeit statt Einzelfall.

So gelingt es in vier einfachen Schritte

Ziel und Erzählfaden festlegen

Definieren Sie, was Mitarbeitende nach dem Update wissen, fühlen und tun sollen. Nutzen Sie einen festen Aufbau: Ergebnis zuerst, danach was neu ist, warum es wichtig ist und welcher nächster Schritt folgt.

Formate und Takt wählen

Legen Sie einen klaren Rhythmus fest, damit alle wissen, wann Neuigkeiten kommen. Zum Beispiel: Monatliches Kurzupdate als Text mit Video bis drei Minuten, vierteljährliches Vertiefungsstück im Intranet, zweimal im Jahr eine Fragestunde mit Aufzeichnung mit Transkript.

Produktion schlank organisieren

Arbeiten Sie mir einer kurzen Checkliste, damit jedes Update gleich aufgebaut ist.

- Stichpunktskript der Führungskraft

- Entwurf oder Aufnahme

- Zusammenfassung in zwei Sätzen

- Untertitel und Übersetzungen

- Veröffentlichung mit sichtbarer Ansprechperson und Sprungmarken

Dialog ermöglichen und steuern

Planen Sie feste Wege für Rückfragen und Reaktionen ein.

- Kommentarbereich unter dem Beitrag mit klaren Antwortzeiten

- Kurze Umfrage mit einer offenen Frage

- Regelmäßige Fragestunde, Fragen können vorab eingereicht werden

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Unregelmäßige Veröffentlichungen

- Problem: Vertrauen leidet, weil niemand weiß, wann Neuigkeiten kommen

- Besser: Fester Termin, Kalender-Eintrag für alle, Vertretung geregelt

Zu lange Beiträge ohne Kernbotschaft

- Problem: Inhalte werden überflogen und nicht verstanden

- Besser: Ergebnis zuerst, maximal drei Kernpunkte, klare nächste Aktion

Kein Dialog

- Problem: Fragen wandern in inoffizielle Kanäle, Stimmung kippt

- Besser: Kommentarbereich und Fragestunde fest einplanen, Antwortzeiten einhalten, häufige Fragen bündeln

Best Practice 5: Feedbackkultur im Unternehmen stärken

Gute interne Unternehmenskommunikation ist keine Einbahnstraße. Können Mitarbeitende Fragen stellen, Rückmeldungen geben und Ideen einbringen, werden Inhalte besser, Entscheidungen nachvollziehbarer und Vertrauen wächst. Damit Feedback nicht dem Zufall überlassen bleibt, braucht es klare Wege, sichtbare Zuständigkeiten und eine einfache Schleife aus Frage, Antwort und Umsetzung.

Schaffen Sie wenige, leicht nutzbare Rückmeldewege und legen Sie fest, wer antwortet, in welchem Zeitrahmen geantwortet wird und wo Ergebnisse dokumentiert werden. Ziel ist ein verlässlicher Dialog, der im Arbeitsalltag funktioniert und dessen Wirkung messbar wird.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Einfache Wege fürs Feedback bereitstellen

Machen Sie Rückmeldungen so leicht wie möglich. Aktivieren Sie Kommentare unter Beiträgen, stellen Sie Feedbackformulare bereit und bieten Sie für sensible Themen eine anonyme Möglichkeit an. Ein Ideenbereich mit Abstimmung rundet das Angebot ab.

Regeln und Zuständigkeiten klären

Legen Sie fest, wer antwortet und in welchem Zeitrahmen. Veröffentlichen Sie Tonregeln, benennen Sie für jeden Bereich eine verantwortliche Person und definieren Sie, welche Rückmeldungen öffentlich beantwortet und welche vertraulich bearbeitet werden. So wissen alle, woran sie sind und Antworten kommen verlässlich.

Vom Feedback zur Entscheidung

Jede Rückmeldung bekommt eine klare Einordnung und einen sichtbaren Status. Ordnen Sie Beiträge als Hinweis, Frage, Idee oder Beschwerde zu , weisen Sie sie einer Person zu und kennzeichnen Sie den Fortschritt mit in Prüfung, geplant, umgesetzt oder abgelehnt mit Begründung. Kurze Antwortbausteine helfen, zügig und einheitlich zu reagieren.

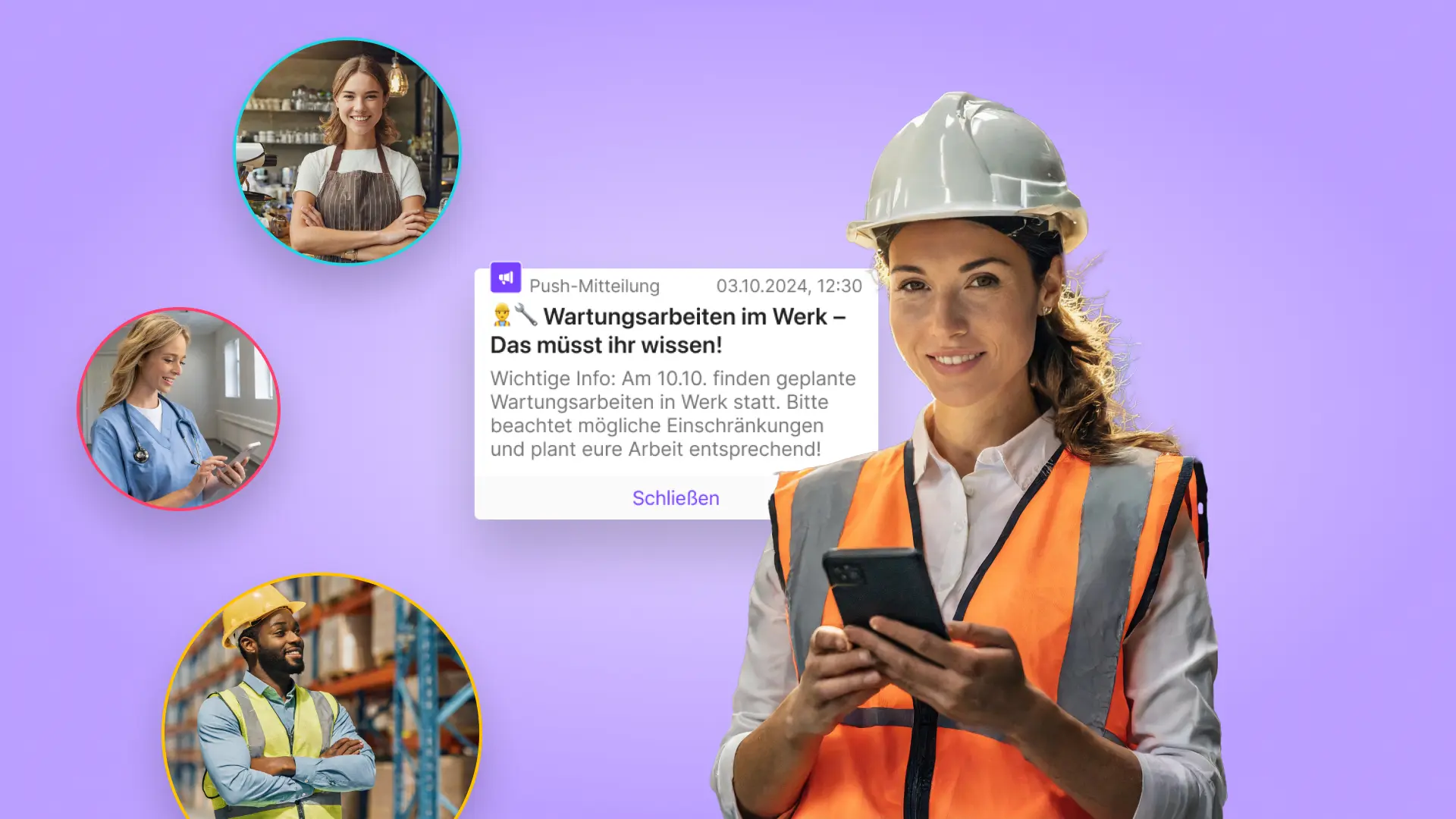

Alle Mitarbeitende erreichen mit der Mitarbeiter App

Für Mitarbeitende ohne festen Arbeitsplatz ist die App der zentrale Weg. Neue Beiträge erscheinen mit Push Hinweis, Reaktionen und kurze Formulare funktionieren mit einem Tipp. Aushänge oder Bildschirme vor Ort verlinken per Code direkt in den passenden App Beitrag oder Seite.

Lernen und zurückspielen

Zeigen Sie regelmäßig, was aus den Rückmeldungen geworden ist. Einmal im Monat veröffentlichen Sie eine kurze Zusammenfassung mit den häufigsten Fragen oder Feedback-Themen, den getroffenen Entscheidungen und den nächsten Schritten. Verlinken Sie auf die Quelle und nennen Sie klar, was ab sofort gilt. So wird sichtbar, dass Feedback Wirkung hat.

Erreichen Sie Ihre Frontline Worker besser! 5 smarte Best Practices für schnelle, transparente & effiziente interne Kommunikation.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Rückmeldungen versanden

- Problem: Niemand sieht, was daraus wurde

- Besser: Jedes Feedback mit einer kurzen Auswertung abschließen, Status je Rückmeldung pflegen und in der App sichtbar machen

Unklare Verantwortung

- Problem: Antworten kommen später oder gar nicht

- Besser: Pro Bereich eine feste Ansprechperson benennen und eine Vertretung festlegen

Formulare sind zu lang oder haben zu viele Pflichtfelder

- Problem: Kaum jemand gibt Rückmeldung

- Besser: Ermöglichen eines schnellen Abschickens und mit nicht zu vielen Pflichtfeldern arbeiten

Best Practice 6: Inhalte für mobile Nutzung und Barrierefreiheit optimieren

Viele Mitarbeitende lesen interne Nachrichten auf dem Smartphone. Andere nutzen Vorlesefunktionen oder benötigen Untertitel. Sind Inhalte mobil gut nutzbar und barrierefrei aufbereitet, steigen Reichweite und Verständnis spürbar. So wird die interne Kommunikation verlässlicher, besonders in Teams ohne festen Arbeitsplatz.

Gestalten Sie Texte, Bilder und Videos so, dass sie auf kleinen Bildschirmen schnell erfasst werden, auch bei wenig Zeit und wechselnden Umgebungen. Achten Sie zugleich darauf, dass alle Mitarbeitenden die Informationen nutzen können, unabhängig von Sprache, Sehvermögen oder technischer Ausstattung. Die Mitarbeiter-App ist der zentrale Zugang für zeitkritische Inhalte. Das Intranet bleibt die Quelle für Details.

So gelingt es in vier einfachen Schritte

Kernbotschaft zuerst

Beginnen Sie jede Nachricht mit einem Satz, der das Ergebnis nennt. Danach folgen die drei wichtigsten Punkte und der nächste Schritt. Wer nur wenige Sekunden hat, versteht dennoch das Wesentliche.

Lesbar auf dem Smartphone

Schreiben Sie kurze Absätze, klare Überschriften und vermeiden Sie verschachtelte Sätze. Nutzen Sie Listen nur, wenn sie wirklich helfen. Verlinken Sie auf eine Seite mit Details, statt lange Texte in die App zu kopieren.

Medien mobil denken

Bilder im Hochformat oder quadratisch, damit sie auf dem Smartphone gut wirken. Komprimieren ohne sichtbare Qualitätsverluste. Videos maximal drei Minuten, mit Untertiteln und einer kurzen Zusammenfassung als Text. Alternativtexte beschreiben, was auf einem Bild zu sehen ist.

Verlässliche Auslieferung in der Mitarbeiter App

Zeitkritische Nachrichten als Push senden, aber mit klaren Regeln für Uhrzeiten und Häufigkeit. Tiefer Link führt direkt zum passenden Beitrag in der App. Für Standorte ohne eigenen Gerätezugang firmenbereitgestellte Smartphones nutzen und die Anwendung kurz schulen.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Uneinheitliche Dateien und Formate

- Problem: Inhalte laden langsam oder werden verzerrt angezeigt

- Besser: Einheitliche Bildgrößen, Kompression testen, Videos in gängigen Formaten bereitstellen

Push ohne Regeln

- Problem: Zu viele Benachrichtigungen nerven, Reichweite sinkt

- Besser: Klare Zeitfenster, Prioritäten und sparsame Nutzung. Nur das Wichtigste als Push.

Automatisch startende Videos mit Ton

- Problem: Stört in lauter Umgebung oder bei Besprechungen

- Besser: Nie automatisch starten lassen, Ton standardmäßig aus, Untertitel immer anbieten

Keine Offline Nutzung

- Problem: In Hallen oder auf dem Gelände bricht die Verbindung ab

- Besser: Wichtige Inhalte in der App zwischenspeichern und bei Netzrückkehr synchronisieren

Best Practice 7: Personalisierung und Segmentierung einsetzen

Je besser Informationen auf Ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, desto weniger Streuverlust entsteht und desto größer ist die Wirkung. Personalisierung bedeutet hier: Jede Person sieht nur das, was für ihre Rolle, ihren Standort und ihre aktuelle Situation relevant ist. So erreichen Sie wichtige Gruppen zuverlässiger und Rückfragen nehmen ab.

Definieren Sie dafür wenige, klar beschriebene Gruppen und legen Sie fest, welche Nachricht an wen geht, in welcher Sprache und über welchen Kanal. Die Mitarbeiter-App liefert zeitkritische Hinweise direkt an die betroffenen Personen, das Intranet bleibt die zentrale Quelle für ausführliche Inhalte. E-Mail oder Chat dienen nur als kurzer Verweis mit Link zur Quelle.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Merkmale festlegen

Entscheiden Sie, nach welchen Merkmalen Sie unterscheiden. Bewährt sind Rolle, Bereich, Standort, Schicht, Sprache und ggf. Sicherheitsfreigaben. Halten Sie die Anzahl der Merkmale so klein wie möglich, damit die Pflege überschaubar bleibt.

Gruppen bilden, aber schlank

Starten Sie mit wenigen Empfängergruppen wie Führung, Büro, Produktion, Service und Auszubildende. Ergänzen Sie nur dann, wenn ein klarer Nutzen entsteht, etwa eine eigene Gruppe pro Schicht. Pflegen Sie zu jeder Gruppe eine kurze Beschreibung mit Beispielen.

Nachrichten zuordnen und anpassen

Verknüpfen Sie jeden Nachrichtentyp mit den passenden Gruppen und Kanälen. In der Mitarbeiter-App erscheinen kurze, zeitkritische Hinweise nur bei den betroffenen Personen. Im Intranet liegt der vollständige Beitrag mit Zusammenfassung, Ansprechpartner und weiterführenden Links. Passen Sie Betreffzeilen, Beispiele und Sprache an die jeweilige Gruppe an.

Zeitfenster und Häufigkeit steuern

Versenden Sie Hinweise dann, wenn die Zielgruppe sie am ehesten liest. Schichtbeginn für Produktion, Vormittag für Vertrieb, ruhige Phasen für Entwicklung. Legen Sie Ruhezeiten fest und vermeiden Sie doppelte Benachrichtigungen. Wenn ein Hinweis mehrfach aus verschiedenen Systemen käme, lässt ihn nur der Hauptkanal ausspielen.

Qualität und Datenschutz sichern

Erklären Sie offen, warum jemand eine Nachricht erhält. Nutzen Sie nur notwendige Angaben, pflegen Sie Spracheinstellungen und nennen Sie eine Ansprechperson für Rückfragen. Geben Sie für freiwillige Themen eine einfache Möglichkeit, Interessen zu wählen oder abzubestellen.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Zu feine Aufteilung

- Problem: Gruppen werden unübersichtlich, Regeln widersprechen sich

- Besser: Mit wenigen Gruppen starten und nur erweitern, wenn ein klarer Nutzen sichtbar ist.

Veraltetet Zuordnung

- Problem: Menschen wechseln Team oder Standort, bekommen aber weiter falsche Informationen

- Besser: Verantwortliche benennen, die Gruppen monatlich zu prüfen und Änderungen schnell einzuspielen

Manuelles Tagging ist fehleranfällig

- Problem: Beiträge landen bei der falschen Zielgruppe

- Besser: Pflichtfelder im Redaktionssystem einführen und mit klaren Auswahllisten arbeiten. Vor Veröffentlichung kurz prüfen, ob Zielgruppe, Sprache und Kanal stimmen

Best Practice 8: Klare Ziele und Kennzahlen verankern

Was nicht gemessen wird, verbessert sich selten. Kennzahlen für die interne Unternehmenskommunikation zeigen, ob Botschaften die richtigen Personen erreichen, verstanden werden und Wirkung entfalten. Mit klaren Zielen, sauberen Definitionen und einem festen Auswertungsrhythmus steuern Sie Ihre Kommunikation wie ein Produkt.

Legen Sie dafür wenige, aussagekräftige Ziele fest, definieren Sie passende Kennzahlen und visualisieren Sie die Ergebnisse in einem leicht verständlichen Dashboard für Führung und Teams. Die Mitarbeiter-App liefert schnelle Werte zu Reichweite und Bestätigungen, das Intranet zeigt Nutzung und Suche, kurze Befragungen prüfen das Verständnis. So stützen Sie Entscheidungen auf Daten statt auf Bauchgefühl.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Ziele formulieren

Starten Sie mit drei bis fünf Zielen, zum Beispiel: mehr Menschen in Non-Desk-Teams rechtzeitig erreichen, Verständnis von Quartalszielen erhöhen, wiederkehrende Fragen zu Standards senken. Jedes Ziel braucht eine klare Zielgruppe und einen gewünschten Zielwert mit Datum.

Kennzahlen sauber definieren

Legen Sie pro Ziel eine Hauptkennzahl fest und beschreiben Sie genau, wie sie gemessen wird. Beispiele: Anteil der Zielgruppe, die innerhalb von 30 Minuten eine Sicherheitsmeldung in der App gesehen und bestätigt hat. Durchschnittliche Lesezeit des Quartalsupdates im Intranet. Zahl der Suchanfragen nach einem Thema pro Woche. Schreiben Sie die Definitionen auf, damit alle das Gleiche meinen.

Messpunkte einrichten

Aktivieren Sie Bestätigungen für kritische Meldungen in der Mitarbeiter-App, hinterlegen Sie Sprache und Standort. Nutzen Sie im Intranet Ereignisse wie Aufruf, Scrolltiefe, Klick auf weiterführende Links. Fügen Sie kurze Ein-Frage-Befragungen hinzu, um Verständnis zu prüfen. Dokumentieren Sie, wo die Daten liegen und wer darauf zugreifen darf.

Dashboard und Rhythmus festlegen

Bauen Sie ein übersichtliches Dashboard mit wenigen Karten: Reichweite, Nutzung, Beteiligung, Verständnis. Zeigen Sie Werte nach Zielgruppe und Kanal. Vereinbaren Sie einen festen Termin für eine kurze Auswertung, zum Beispiel alle zwei Wochen. Entscheiden Sie dort, welche Maßnahmen bis zum nächsten Termin umgesetzt werden.

Verbessern, testen, lernen

Leiten Sie aus den Zahlen konkrete Schritte ab: Betreff anpassen, Versandzeit ändern, Zusammenfassung ergänzen, Sprachversion hinzufügen. Testen Sie immer nur eine Sache gleichzeitig und vergleichen Sie Ergebnisse über ein oder zwei Zyklen. Halten Sie fest, was funktioniert hat.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Zu viele Kennzahlen

- Problem: Niemand weiß, was wichtig ist.

- Besser: Pro Ziel eine Hauptkennzahl und höchstens zwei Ergänzungen. Alles andere streichen.

Unklare Definitionen

- Problem: Zahlen sind nicht vergleichbar.

- Besser: Begriffe schriftlich festhalten, zum Beispiel was als „gesehen“ oder „gelesen“ zählt, und diese Definitionen im Dashboard verlinken.

Keine Segmentierung

- Problem: Gute Durchschnittswerte verdecken Lücken in wichtigen Gruppen.

- Besser: Werte nach Rolle, Standort und Schicht anzeigen, vor allem in der Mitarbeiter-App.

Kein fester Auswertungsrhythmus

- Problem: Zahlen werden gesammelt, aber nicht genutzt.

- Besser: Kurzer Termin mit fester Agenda, Verantwortliche benennen, Maßnahmen protokollieren.

Best Practice 9: Change- und Krisenkommunikation vorbereiten

In Veränderungsphasen und bei Störungen zählt jede Minute. Wer Abläufe, Vorlagen und Kanäle vorher klärt, informiert schneller, vermeidet Gerüchte und schützt Vertrauen. Ziel ist ein schlankes, geübtes Vorgehen, das auch unter Druck funktioniert und alle Mitarbeitenden zuverlässig erreicht.

Sie erstellen ein kurzes Handbuch mit typischen Szenarien, festen Rollen, klaren Zeitregeln und geprüften Textbausteinen. Eine Seite im Intranet dient als zentrale Quelle. Zeitkritische Hinweise gehen über die Mitarbeiter-App an die betroffenen Personen, mit Bestätigung. Begleitkanäle verlinken auf die Quelle.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Szenarien festlegen

Benennen Sie die wichtigsten Fälle und ordnen Sie sie nach Dringlichkeit. Typische Szenarien sind IT-Störung, Sicherheitsvorfall am Standort, Produktqualität, Standortmeldung, Personaländerungen, Reorganisation. Schreiben Sie zu jedem Szenario eine kurze Definition und einen Auslöser, ab dem kommuniziert wird.

Rollen und Erreichbarkeit klären

Legen Sie je Szenario eine verantwortliche Person fest, dazu Stellvertretungen. Hinterlegen Sie eine aktuelle Kontaktliste mit Telefon, Chat und E-Mail. Halten Sie fest, wer die Erstmeldung freigibt, wer Updates schreibt und wer Fragen beantwortet. Die Liste liegt offline bereit, falls Systeme ausfallen.

Vorlagen prüfen und bereitstellen

Erstellen Sie kurze Bausteine für Erstmeldung, Update, Entwarnung und Fragen und Antworten. Jede Vorlage enthält: Überschrift mit Ergebnis, Kernaussage in einem Satz, konkrete nächste Schritte, Ansprechperson, Link zur Quelle. Hinterlegen Sie Sprachversionen und Hinweise zur Tonalität: sachlich, klar, ohne Schuldzuweisungen.

Kanal- und Zeitregeln definieren

Eine Quelle im Intranet bündelt Informationen und wird fortlaufend aktualisiert. Die Mitarbeiter-App informiert betroffene Gruppen per Push, bei kritischen Meldungen mit Bestätigung. E-Mail und Chat dienen nur als Hinweis mit Link. Legen Sie feste Takte für Updates fest, zum Beispiel alle 30 Minuten bis zur Stabilisierung, danach stündlich. Vereinbaren Sie Ruhezeiten und Ausnahmen für Notfälle.

Üben und auswerten

Führen Sie kurze Probeläufe durch. Messen Sie Zeit bis zur Erstmeldung, Reichweite in den betroffenen Gruppen, Anteil bestätigter Meldungen und typische Rückfragen. Heben Sie drei Verbesserungen hervor und passen Sie Vorlagen an. Dokumentieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse für das nächste Mal.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Zu lange auf vollständige Fakten warten

- Problem: Die Lücke füllen Gerüchte.

- Besser: Kurz informieren, was bekannt ist, was geprüft wird und wann das nächste Update kommt.

Unklare Zuständigkeit im Ernstfall

- Problem: Niemand entscheidet über die Erstmeldung.

- Besser: Je Szenario eine verantwortliche Person mit Vertretung festlegen und im Handbuch sichtbar machen

Mehrere Quellen mit unterschiedlichen Ständen

- Problem: Verwirrung und Vertrauensverlust.

- Besser: Eine Quelle im Intranet, alle Hinweise verlinken dorthin. Alte Fassungen archivieren.

Kein Fallback bei Systemausfall

- Problem: App und Intranet sind nicht erreichbar.

- Besser: Telefonliste und vorbereitete Kurztexte offline bereithalten. Wenn möglich, Ausweichkanal definieren, bis Systeme wieder laufen.

Best Practice 10: Werkzeuglandschaft sinnvoll integrieren

Interne Unternehmenskommunikation wird dort stark, wo Inhalte, Zielgruppen und Kanäle nahtlos zusammenspielen. Das gelingt, wenn zentrale Systeme miteinander sprechen und der Ablauf von der Erstellung bis zur Messung klar geregelt ist. Ziel ist eine einfache Architektur: eine verlässliche Quelle für Inhalte, eine Mitarbeiter App für zeitkritische Hinweise, klare Zugriffsrechte, automatische Abläufe und ein gemeinsames Bild der Ergebnisse.

Sie verbinden Identitäten, Inhalte, Kanäle und Kennzahlen zu einem stimmigen Ganzen. Mitarbeitende melden sich einmal an. Zielgruppen kommen aus dem Personalinformationssystem. Inhalte liegen an einer Stelle und werden von dort verteilt. Messdaten laufen in ein übersichtliches Dashboard. Datenschutz und Aufbewahrungsfristen sind geklärt.

So gelingt es in fünf einfachen Schritte

Zugang und Zielgruppen verbinden

Richten Sie eine Einmalanmeldung ein, damit alle Systeme mit demselben Konto funktionieren. Übernehmen Sie Gruppen wie Rolle, Standort, Schicht und Sprache aus dem Personalinformationssystem. So steuern Sie, wer was sieht, ohne Listen manuell zu pflegen.

Eine Quelle festlegen, Verteiler definieren

Bestimmen Sie das Intranet als zentrale Stelle für ausführliche Inhalte. Die Mitarbeiter App verteilt Kurzfassungen und zeitkritische Meldungen an die richtigen Personen. E Mail und Chat verweisen mit einem Link auf die Quelle. Hinterlegen Sie feste Bausteine wie Zusammenfassung, nächste Aktion, Ansprechperson und Gültigkeit.

Abläufe automatisieren

Verbinden Sie Systeme über Konnektoren oder Programmierschnittstellen. Beispiele sind automatische Veröffentlichung vom Intranet in die App, Sprachversionen aus einem Übersetzungsdienst, Untertitel aus der Videoproduktion und Archivierung nach Ablauf der Gültigkeit. Nutzen Sie Regeln, damit eine Nachricht nicht doppelt gesendet wird.

Messung vereinheitlichen

Führen Sie Kennzahlen aus App, Intranet und kurzen Befragungen in einem gemeinsamen Dashboard zusammen. Zeigen Sie Reichweite, Nutzung, Beteiligung und Verständnis nach Zielgruppen. Legen Sie schriftlich fest, wie Werte gemessen werden, und prüfen Sie die Einhaltung der Regeln.

Betrieb, Sicherheit und Pflege regeln

Benennen Sie Verantwortliche für Systeme, Inhalte und Datenqualität. Legen Sie Aufbewahrungsfristen, Löschregeln und Notfallpläne fest. Prüfen Sie regelmäßig, ob Verknüpfungen funktionieren, Sprachversionen vollständig sind und alte Inhalte als Archiv markiert wurden. Machen Sie alle Regeln leicht auffindbar.

Häufige Stolpersteine und bessere Wege

Mehrere Quellen mit unterschiedlichen Fassungen

- Problem: Verwirrung und Mehraufwand.

- Besser: Eine Quelle pro Thema festlegen. Alle Hinweise verlinken dorthin. Alte Fassungen werden automatisch archiviert.

Manuelles Kopieren zwischen Systemen

- Problem: Fehler und Zeitverlust.

- Besser: Verteilung automatisieren und feste Bausteine nutzen. Vor Veröffentlichung prüfen, ob Zielgruppe, Sprache und Kanal korrekt sind.

Schnittstellen laufen „stumm“

- Problem: Ausfälle bleiben unbemerkt, Inhalte kommen nicht an.

- Besser: Überwachung einrichten: Gesundheitscheck, Fehlermeldung mit Alarm, tägliche Kurzprüfung im Team.

Erfolg messen & optimieren

Wer interne Unternehmenskommunikation verbessern will, braucht klare Ziele und nachvollziehbare Zahlen. Beginnen Sie klein, messen Sie kontinuierlich und leiten Sie aus jedem Zyklus konkrete Schritte ab. Die Mitarbeiter-App liefert schnelle Werte für Reichweite und Bestätigungen, das Intranet zeigt Nutzung und Suche; kurze Rückfragen prüfen Verständnis.

KPI-Dashboard

Ein gemeinsames Dashboard mit wenigen Kennzahlen (KPIs) macht Wirkung sichtbar und vergleichbar. Vier Bausteine reichen für den Start:

- Reichweite: Wie viele Personen der Zielgruppe haben die Nachricht gesehen? KPIs hierfür können folgende sein: App-Push gesehen/ bestätigt, Intranet-Aufrufe je Zielgruppe.

- Nutzung: Wie intensiv wurde der Inhalt verwendet? KPIs hierfür können folgende sein: Lesezeit, Scrolltiefe, Klicks auf weiterführende Links.

- Beteiligung: Wie viel Rückmeldung gab es? KPIs hierfür können folgende sein: Kommentare, Reaktionen, Teilnahme an Kurzumfragen.

- Verständnis/Wirkung: Kam die Botschaft an und führte sie zu Handlungen? KPIs hierfür können folgende sein: Ein-Frage-Check („verstanden/unsicher“), erledigte Aufgabe, sinkende Wiederholfragen.

Vergleichstest (A/B-Tests)

Vergleichstests prüfen eine konkrete Annahme: Welche Variante erzielt das bessere Ergebnis bei derselben Zielgruppe? Testen Sie jeweils nur eine Änderung.

So planen Sie jeden Test:

- Annahme: „Kürzere Betreffzeile erhöht App-Öffnungen.“

- Varianten: A = 65-Zeichen-Betreff, B = 40-Zeichen-Betreff.

- Zielmetrik: Öffnungsrate der App-Benachrichtigung.

- Zielgruppe & Dauer: gleiche Gruppe, gleicher Wochentag, zwei Zyklen.

- Entscheidung: Gewinnerregel ins Styleguide übernehmen, Ergebnis im Dashboard dokumentieren.

Ideen für sinnvolle Tests:

- Versandzeit: Schichtbeginn vs. Mitte der Schicht.

- Format: Kurzvideo mit Untertiteln vs. Textzusammenfassung.

- Einstieg: Ergebnis-Satz zuerst vs. Teaser-Frage.

- App-Push-Text: Handlungsverb am Anfang vs. neutraler Titel.

- Detailtiefe: : 3 Kernpunkte vs. 5 kürzere Punkte.

Redaktionsrückblick (Retro)

Ein kurzer, fester Rückblick sorgt dafür, dass Zahlen zu Verbesserungen führen.

30-Minuten-Agenda:

- Zahlen im Überblick: 4 Dashboard-Karten (Reichweite, Nutzung, Beteiligung, Verständnis).

- Top-3-Erkenntnisse: Was hat gewirkt, was nicht und warum.

- Stop/Start/Weiter: : Eine Sache stoppen, eine starten, eine beibehalten.

- Nächster Test & Maßnahmen: Hypothese, Zielmetrik, Verantwortliche Person und Termin definieren.

- Dokumentation: Kurzprotokoll im Intranet, Link im Redaktionsplan.

Ergebnis des Retro-Termins:

Maximal drei konkrete Maßnahmen mit Owner und Datum – und ein geplanter Test für den nächsten Zyklus. So entsteht ein wiederholbarer Lernprozess statt Einzelaktionen.

Fazit

Eine wirksame interne Unternehmenskommunikation entsteht nicht zufällig, sondern basiert auf klaren Strukturen und einem durchdachten Prozess. Sie funktioniert als System, denn einzelne Mitteilungen entfalten erst im Zusammenspiel ihre Wirkung. Wenn Zielgruppen präzise beschrieben sind und jede Nachricht zuverlässig über den passenden Hauptkanal verbreitet wird, sinkt der Informationslärm. Zugleich steigt das Verständnis, weil Rückmeldungen sichtbar in Verbesserungen einfließen.

Der Einstieg darf pragmatisch sein. Es genügt, drei typische Mitarbeitendenprofile zu definieren, eine transparente Zuordnung von Nachrichtentypen zu Kanälen zu erstellen und einen schlanken Freigabeprozess zu vereinbaren. Ergänzt durch wenige, aber aussagekräftige Kennzahlen im Dashboard entsteht eine erste Grundlage, auf der sich aufbauen lässt.

Darüber hinaus können mobile Formate die Reichweite erhöhen, Sprachversionen internationale Teams einbinden und automatisierte Abläufe zwischen Intranet und Mitarbeiter-App den Aufwand verringern. Auf diese Weise entwickelt sich die interne Unternehmenskommunikation Schritt für Schritt zu einem leistungsfähigen Instrument, das Orientierung bietet, Vertrauen stärkt und Entscheidungswege verkürzt.

Somit wird aus einem oft unterschätzten Nebenprozess ein zentraler Erfolgsfaktor. Unternehmen, die ihre interne Unternehmenskommunikation strategisch weiterentwickeln, verbessern nicht nur Informationsflüsse, sondern schaffen auch ein Arbeitsumfeld, in dem Motivation, Engagement und Zusammenhalt wachsen.